Visiting nursing

訪問看護を知る

訪問看護の重要性と可能性

なぜ、これからの日本で訪問看護が必要なのか。在宅医療の構造とは。どういったご利用者が多く、どんな医療処置や看護ケアを行うのか。そんな訪問看護の「今」と「これから」をご紹介します。

在宅が必要とされる時代へ

-

多様化・複雑化する在宅療養者、

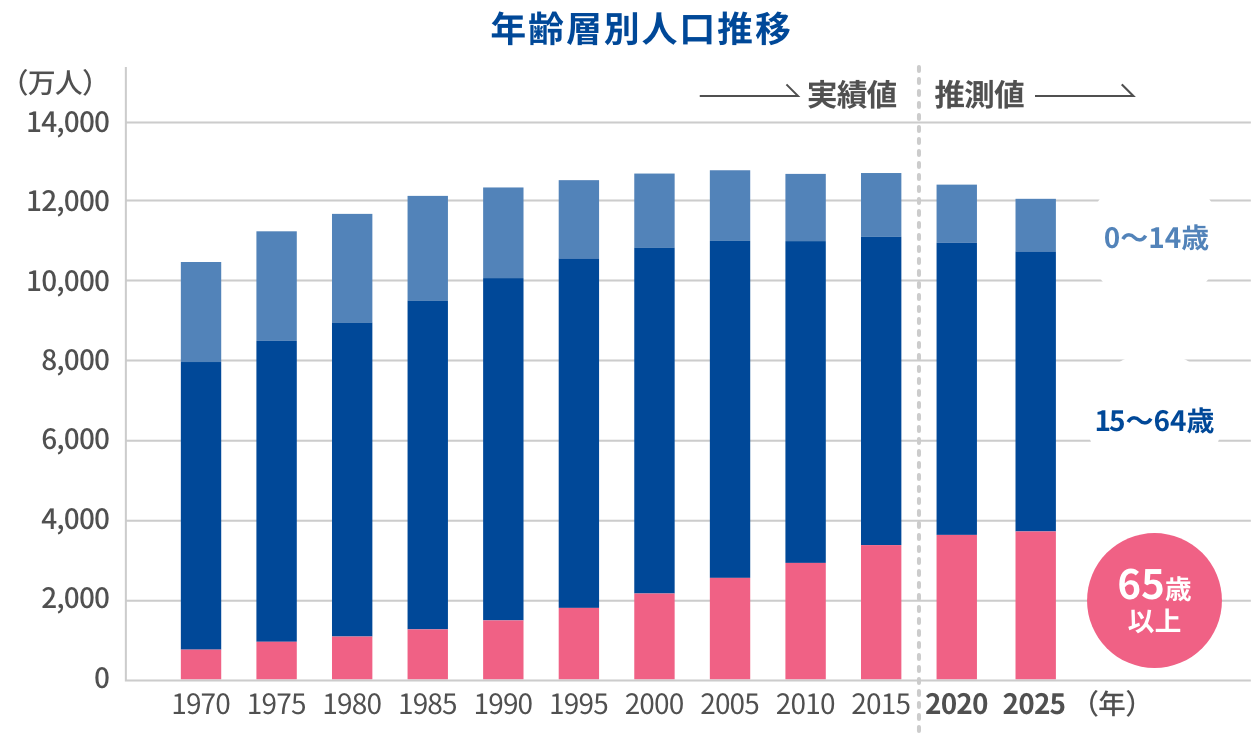

「支える医療」の重要性 - 2025年に高齢者の割合が30%を超え、日本における「超高齢化社会」が進み、「人生最期の時を自宅で迎えたい」という方が増えています。また社会情勢の変化により、訪問看護は小児から看取りまでの全ライフステージを対象とし、利用者も様々な身体機能、認知機能にある方、一人暮らしや高齢世帯など、多様化・複雑化しています。訪問看護の専門性を発揮し、多職種と協同して在宅を支える訪問看護の役割は、ますます重要になっていきます。

※2010年までは総務省「国勢調査」、2015年は総務省「人口推計(平成27年国勢調査人口速報集計による人口を基準とした平成27年10月1日現在確定値)」、2020年以降は国立社会保障・人口問題研究所「将来推計人口(平成24年1月推計)」の出生中位・死亡中位仮定による推計結果

-

ステーションが急増し、

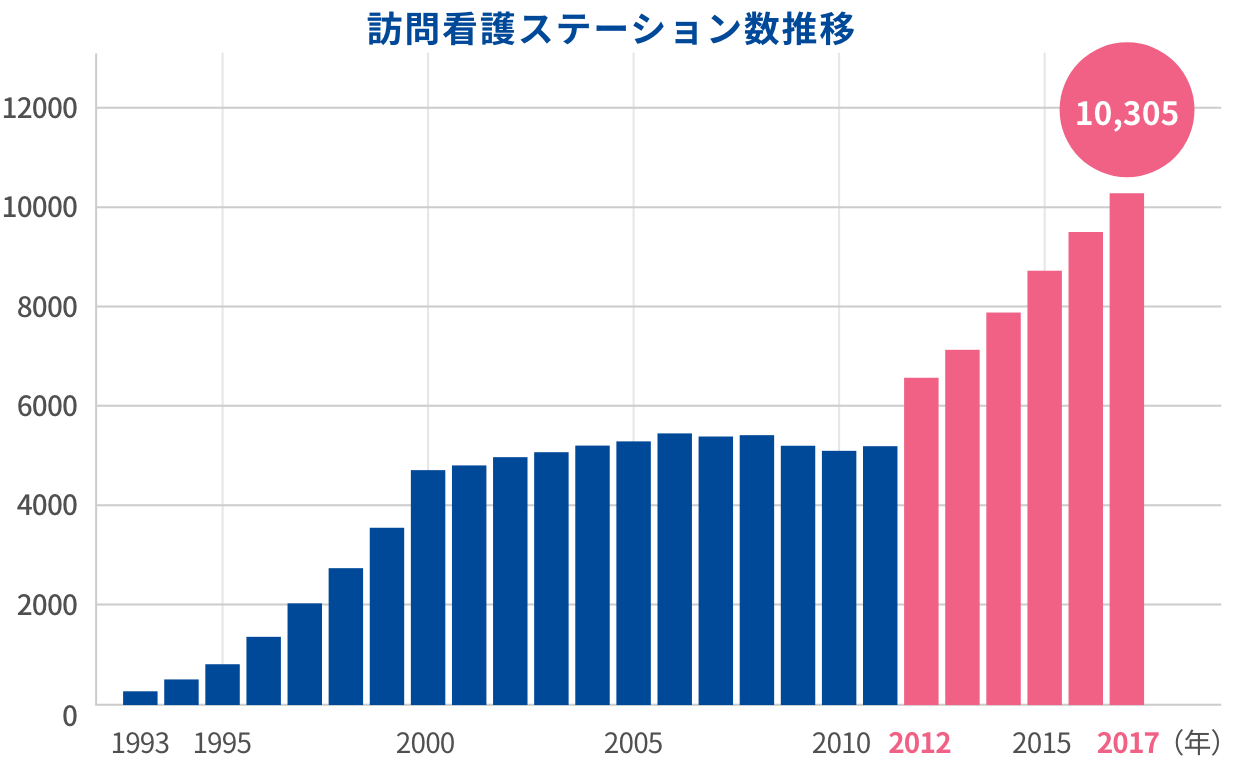

訪問看護師の需要が高まる - 「在宅医療」に対するニーズが高まるにつれて、訪問看護ステーションの数は年々増加傾向にあります。次の課題は、働く訪問看護師を増やすこと。場所と人、両方が充分そろうことで、これからの日本を支えていくことができます。

※平成5年~平成11年訪問看護実態調査(厚生労働省統計情報部)

※平成12年~平成29年介護施設・事業所調査(厚生労働省統計情報部)

訪問看護と在宅医療

-

在宅医療のハブとして、

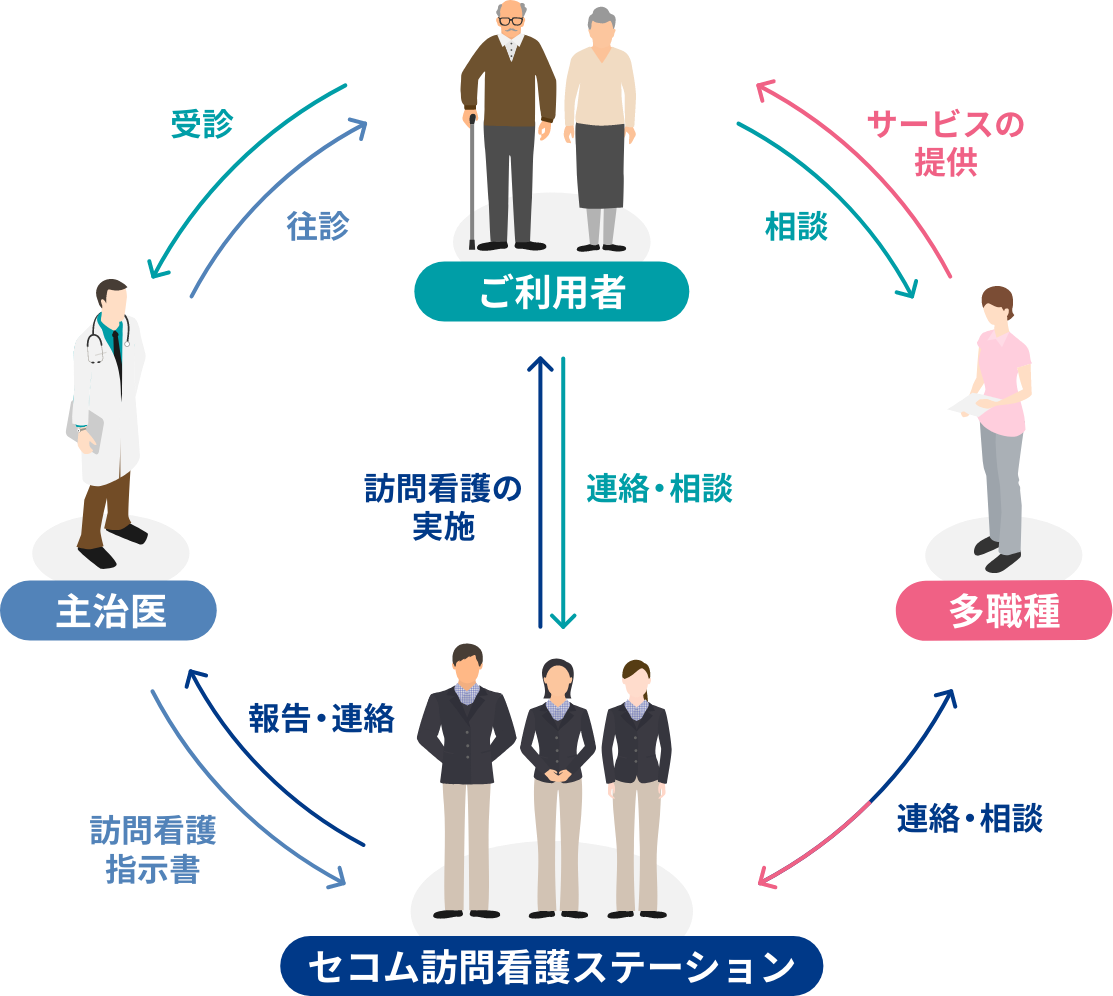

医療とケアどちらにも関われる - 「訪問看護」とは、住み慣れた地域や家で、何らかの疾病や障害を持ちながら生活されている方のもとに訪問し、主治医の指示書に基づき医療処置や看護ケアを行うことです。医師をはじめ多職種と連携し、在宅医療チームの一員として、ご利用者の生活を支えます。

- 訪問看護を利用する方の特徴

- がん末期、人工呼吸器装着者など、医療ニーズの高いご利用者が増えています。また、小児、認知症、精神障害の方など、多様化してきています。

- 訪問看護に多い疾患

- 27.4% : 循環器疾患

- 17.0% : 神経系疾患

- 14.3% : 精神・行動障害

- 訪問看護に多い医療処置内容

- 28.3% : 服薬管理・点滴など

- 10.5% : 排泄支援

- 9.7% : 褥瘡予防

- 訪問看護の看護業務内容

- 25.2% : 病状観察

- 15.5% : 療養指導

- 14.0% : リハビリテーション看護

※いずれも平成28年 介護サービス施設・事業所調査より作成(割合の高い順に3つを抜粋)

- 病院での看護と訪問看護の違い

- 病院での看護と訪問看護。同じ「看護」と言えど、その目的や特徴には大きな違いがあります。あなたが理想とする看護はどちらか、その特性を基にじっくりと考えてみてください。

-

- 病院での看護

医療機関は「治療が中心の病気や怪我を治す」場所です。治療や回復にむけて、医師や看護師等が連携して、患者の治療を行います。また、24時間常に医療者の目があり、すぐに対応することが可能です。

-

- 訪問看護

生活の場である家で看護をする訪問看護は、ご利用者毎の生活環境に合わせた看護を行います。何らかの疾病や障害があっても、できるだけご利用者が望む生活ができるよう、医師や地域の多職種と連携して支援を行います。

- 訪問看護ご利用者の割合

-

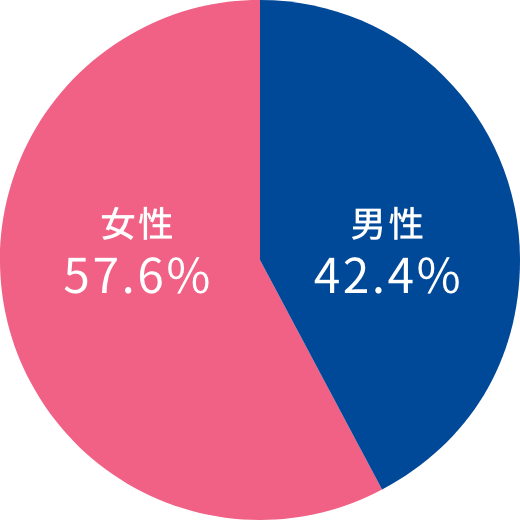

- 男女比

-

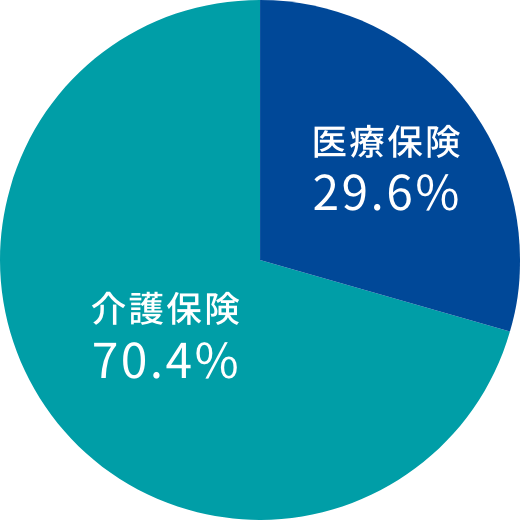

- 保険の割合

-

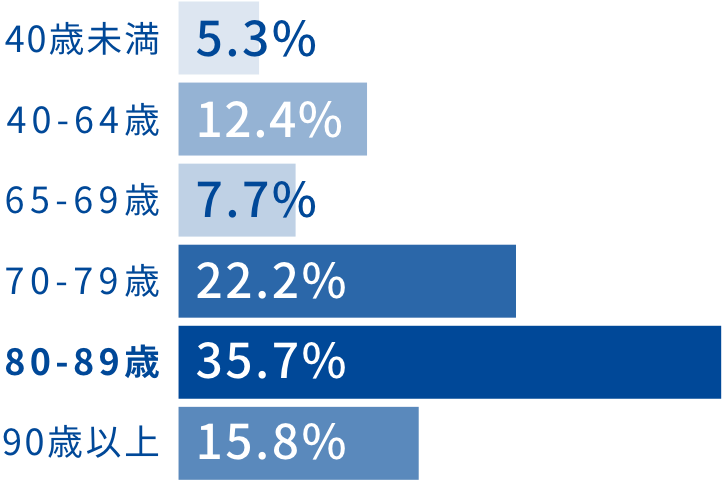

- 年齢層別

ご利用者数・割合構成

※平成29年介護サービス施設・事業所調査(2018年9月資料)

70歳以上の方が8割を越え、その中でも女性の割合が高いことが特徴です。また、医療保険ではなく、介護保険を利用されている方が7割を占めています。

セコム訪問看護

ステーションの役割と未来

-

訪問看護師が活躍できる場を

自分たちで広げていく - 医療法人が主だった訪問看護業界で革新を続け、この約30年間で、その技量を認められるまでに成長することができました。これからも、訪問看護の質を高めながら、看護の専門性を十分に発揮し、保健・医療・福祉だけでなく、地域の様々な社会資源の橋渡し役を担い、新しい価値を生み出し続けていきます。