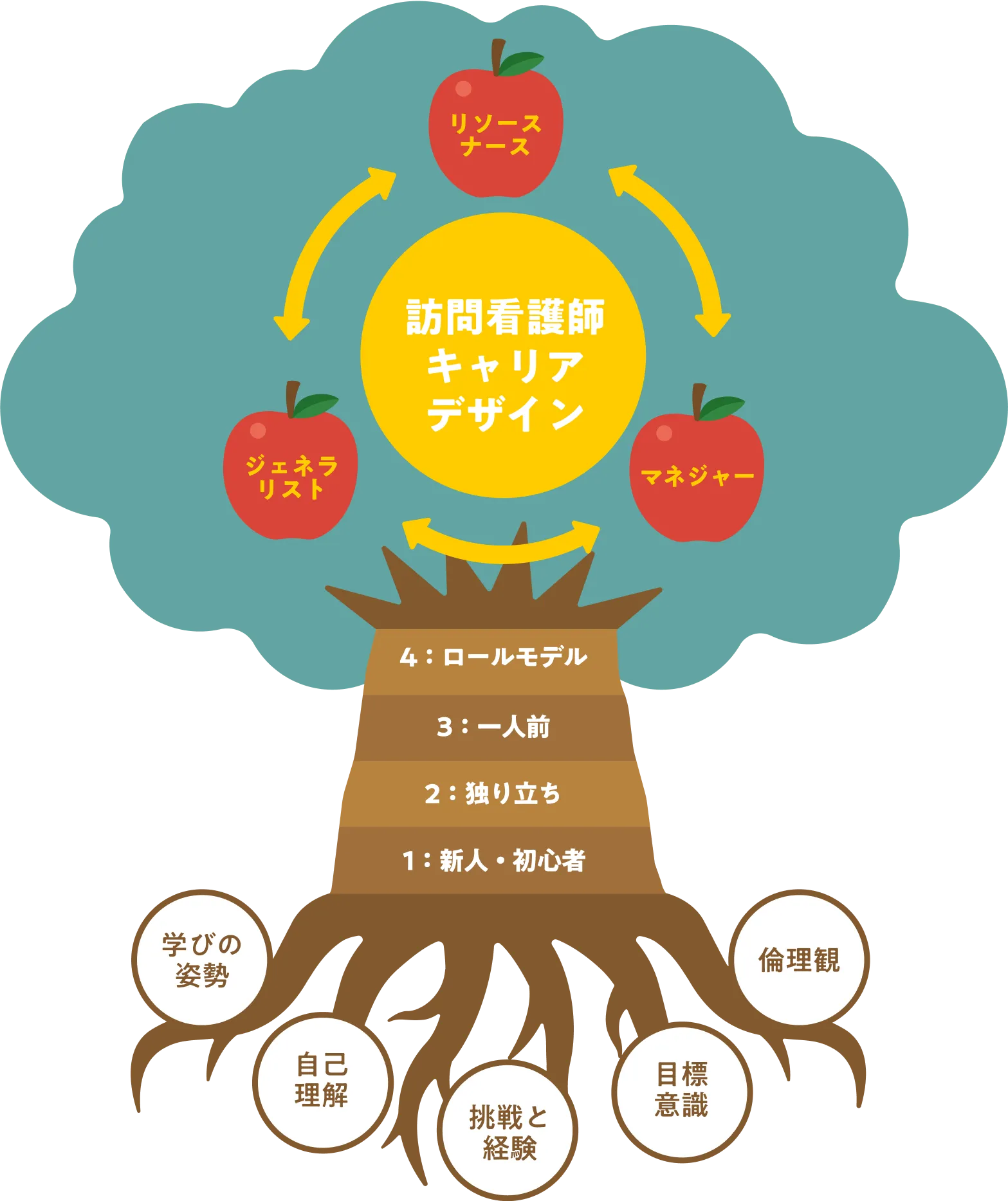

研修・キャリア

CAREER DESIGN PROGRAM

安心して成長できる

体制づくり

一人ひとりの訪問看護師が安心できる環境下で

着実にキャリアを積み重ねていけるように、

セコム訪問看護ステーションでは

個々の経験値や獲得するべきスキルに応じて、

多様に成長していける研修体制を整えています。

それぞれの追い求める理想の訪問看護師を

目指し続けられる環境があるからこそ、

組織全体の看護力もより高めていくことができます。

-

- ジェネラリスト

-

あらゆるライフステージや疾患、生活環境にある人々に寄り添い、多様性と個別性を尊重したケアを提供する。

幅広い知識、的確な判断力、高度な実践力を兼ね備えたプロフェッショナルな看護師

-

- リソースナース

-

専門・認定看護師や特定行為研修修了者としての高度な知識と技術を活かし、領域を超えて看護の質向上に貢献する、実践・相談・指導の中核を担う看護師

-

- マネジャー

-

事業所の運営やスタッフの育成、看護の質の管理、地域や関係機関との連携を行い、安心できるサービス提供を統括する看護師

主な研修内容

入社時研修

全員必須の入社時研修では、現場研修と集合研修で訪問看護師の役割や法律・制度・保険など、必要となる基本的な技術と知識を習得します。まずは、入社初日のオリエンテーションを経て、配属先での同行訪問とOJTに加え、「入社時研修A」を実施。そして、実際に訪問先でさまざまなご利用者に対するケアを行いながら、「入社時研修B」、段階を経て「入社時研修C」を行います。その後は、実践を通して自身の課題を発見していきます。

研修の流れ

入社初日オリエンテーション

入社時研修A(入社月~入社3ヵ月目)

本社研修(会社・部署の方針/組織の仕組み/ルールの確認)訪問看護師の役割

セーフティマネジメント

入社時研修B(入社2ヵ月目~入社6ヵ月目)

セーフティマネジメント(事例)保険制度と訪問看護サービス 訪問看護技術の提供

入社時研修C(入社6ヵ月目以降)

オマハシステム 看護リフレクション 訪問看護師の役割(事例)

eラーニング(入社初日~入社3か月頃)

- ICT

- 同行訪問オリエンテーション

- 訪問看護のしくみ

- 訪問看護の感染対策

- 災害BCP

- オマハシステム

- 個人情報保護 学習&テスト

- 高齢者虐待防止研修

- 待機当番オリエンテーション

- プロフェッショナルな訪問看護師になるための行動指標について

基礎研修

コミュニケーションに対する自分の傾向や基本的な考え方を知り、訪問看護特有のフィジカルアセスメントを学び、基礎看護技術を身につけるなど、訪問看護師の基礎となる内容を確認し、実践で活用するための研修です。自身が必要とする研修を選んで受けることができます。

コミュニケーション

- コミュニケーションの基本

- 報告・相談(基礎編)

アセスメント

- 訪問場面のフィジカルアセスメント

- 在宅でのフィジカルイグザミネーション

訪問看護研修

訪問看護には、病院での看護とは違った技術や知識が必要となります。

それらを深く習得するだけでなく、訪問看護師としての役割を認識することも狙いとしている研修です。ぜひ、身につけたいと思う研修を受けてください。

訪問看護過程

- 開始時訪問看護

- 人生最終段階(がん末期)訪問看護

- 認知症訪問看護

- アセスメント

セーフティマネジメント

- 在宅における安全な医療処置技術

- 呼吸器管理の基礎知識と環境調整・連携

調整力

- 多職種連携

- 待機当番の対応

訪問看護技術

リーダーシップ・メンバーシップ

マネジメント研修

人材育成や業務管理、安全管理など、ステーション運営に不可欠であり、看護の質を高める上でも大切な「マネジメント」の基本を学びます。

仲間と共に学びながら、リーダーとしての実践力を高めていきます。

新管理者オリエンテーション

管理者研修

新管理者研修

新副所長オリエンテーション

副所長研修

事例検討

オマハシステムの活用・小児訪問看護のケア方法・看護とセラピストの連携・倫理的ジレンマなど、訪問看護の現場で起きた事例をもとにさまざまなテーマを設定し、各ステーションで事例検討しながら知識を深めます。

訪問看護過程

- オマハカンファレンス

- 小児看護

倫理

- 倫理的ジレンマ

調整力

- 看護とセラピストの連携

セーフティマネジメント

- アクシデント事例検討

eラーニング

訪問看護開始時の基本から認知症に関する知識、人生最終段階における模擬事例など、訪問看護の現場で必要となる基礎知識や判断力をeラーニングを通して身につけます。

開始時訪問看護入門

認知症訪問看護入門

人生最終段階訪問看護入門

その他

訪問看護ステーションにおける法定研修や、セコム医療システム㈱で開催されている各種研修にも参加し、知識を深めます。

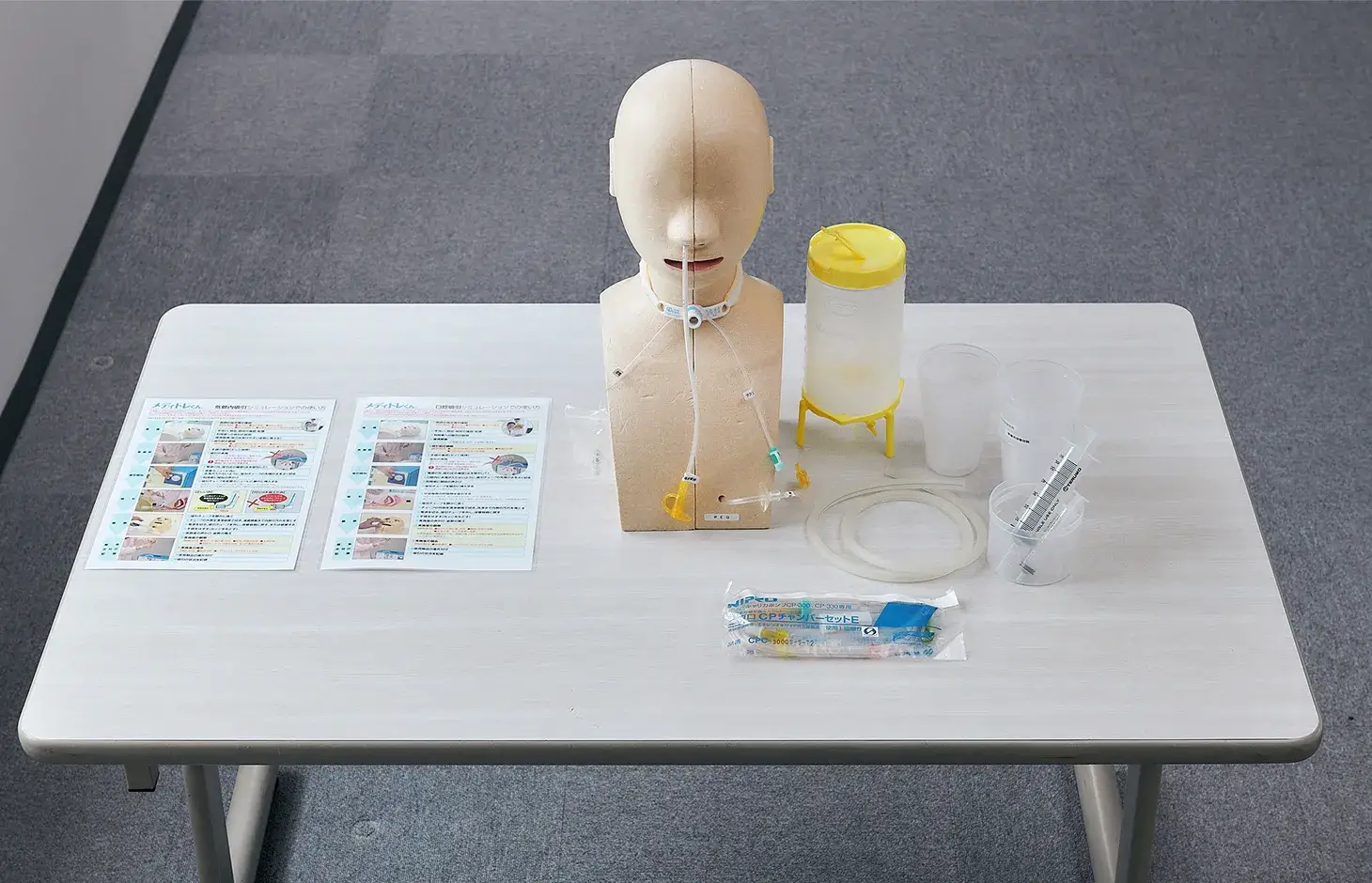

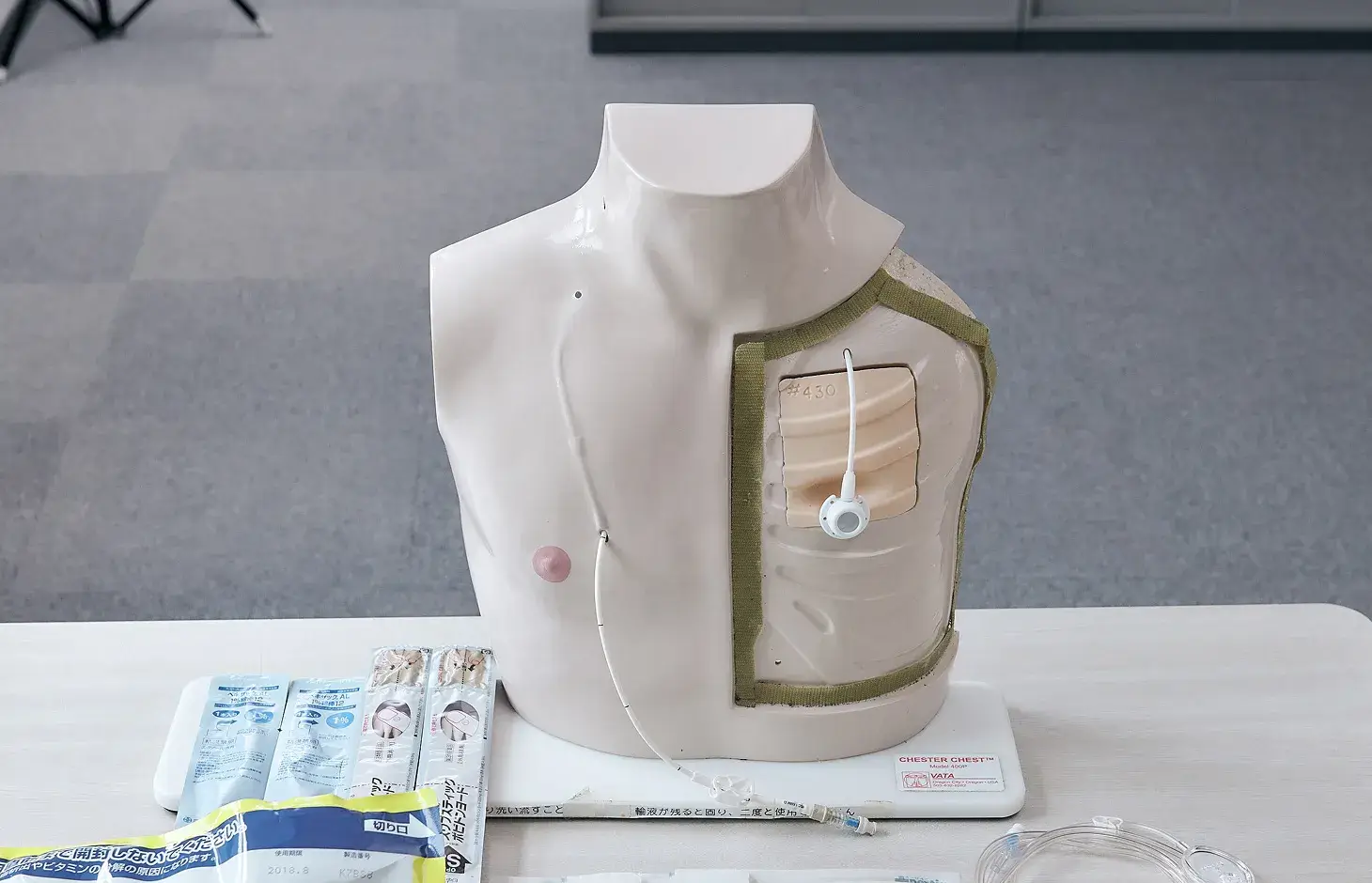

研修施設紹介

トレリセンター・地域医療連携センター

東京の「トレリセンター(Training&Recharge Center)」、大阪の「地域医療連携センター」という2つの研修施設があります。在宅でのさまざまな状況を想定した環境を整えていることが特徴です。また、講師との距離が近く、安心して知識とスキルを磨いていくことができます。不安を払拭し、自信を持って現場で安全で質の高い看護ケアが実践できるよう、繰り返しトレーニングを積むことができます。